やさしく解説:DSSC × エネルギー移動(Energy Transfer)—3本の論文から

作成日:2025-10-15 / 対象:一般向け解説

まずは1分で

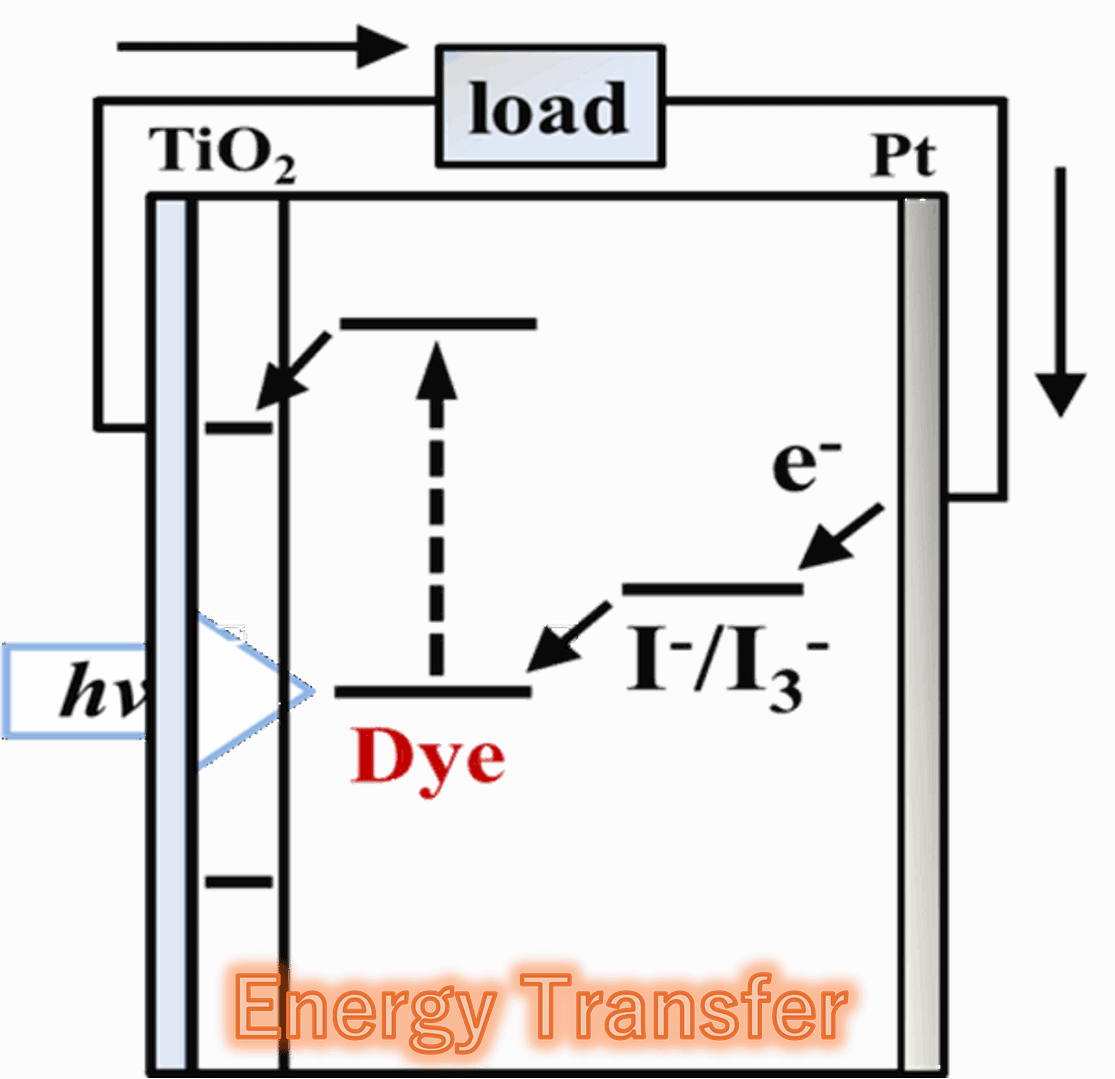

- **DSSC(色素増感太陽電池)**は、色素が光を吸収→電子をTiO₂へ注入して発電します。

- 性能のカギは、(1) **色素⇄TiO₂界面の“電荷移動(electron transfer)”**をいかに速く損失少なく進めるか、(2) 色素や補助成分間の“エネルギー移動(energy transfer)”で吸収を底上げできるか。

- ここでは最新レビュー3本をもとに、界面設計(アンカー基)、光を集める仕掛け、TiO₂電極の作り方の3視点から、一般向けにやさしく解説します。

1) 全体像:DSSCの何がボトルネック?(Nanoscale Research Letters, 2018)

要点

- DSSCの**構成・動作原理・課題(効率、拡張性、安定性)**を総覧。

- “界面電子移動(interfacial electron transfer)”と再結合が効率の生死を分けると整理。

- 材料選択(色素・電解質・対極)と構造最適化の最新動向を集約。

やさしい解説

DSSCの発電はリレー競走。色素が光を受け取る→TiO₂へ“バトン(電子)”を渡す→電解質が色素を再生。バトンの受け渡しが遅い・落とすと発電が失速します。総説はどこでつまずきやすいかを地図化しています。

— 参考:Sharma et al., Nanoscale Res. Lett. 13 (2018) 381. DOI: 10.1186/s11671-018-2760-6 fileciteturn11file0

2) 界面を“分子の指”でつかむ:アンカー基設計(ACS AMI, 2015)

要点

- 色素がTiO₂に吸着する“アンカー基”(カルボン酸、シアノアクリル酸、ホスホン酸、カテコール、ピリジン-N-オキシドなど)の構造と吸着様式を詳細レビュー。

- アンカーの違いは吸着強度・配向・電子準位の整合を変え、電子注入速度や再結合抑制(=実質的なエネルギー利用効率↑)に直結。

やさしい解説

色素=吸盤つきタコと考えると、吸盤(アンカー)の形や付き方で**“掴む強さ”と“電子の流れ道”**が変わります。しっかり掴んで、まっすぐ電極へ流すと、取り込んだ光エネルギーを無駄なく電気にできます。

— 参考:Zhang & Cole, ACS Appl. Mater. Interfaces 7 (2015) 3427–3455. DOI: 10.1021/am507334m fileciteturn11file0

3) 受け止める側の“地盤改良”:TiO₂フォトアノード(R SER, 2017)

要点

- TiO₂電極の結晶相・粒径・空隙・一次元化(ナノチューブ/ナノロッド)、表面処理、多層化などの作製法と性能関係を整理。

- 光取り込み(散乱強化)と電子輸送距離の短縮で、電荷移動の“渋滞”を緩和。エネルギー移動による増感を活かすにも受け皿側の設計が重要と示唆。

やさしい解説

道路(TiO₂)がデコボコだと、せっかく色素から渡された電子が渋滞します。舗装(表面処理)と車線設計(ナノ構造)でスムーズに流せば、光から受け取ったエネルギーを効率よく電流にできます。

— 参考:Ahmad et al., Renew. Sust. Energ. Rev. 77 (2017) 89–108. DOI: 10.1016/j.rser.2017.03.129 fileciteturn11file0

DSSCにおける“エネルギー移動”の実践ポイント(一般向けまとめ)

- ① スペクトルの重なり:ドナー(補助色素・量子ドット・電解質)の発光と色素の吸収を重ねると、FRET的なエネルギー移動で弱光域の取り込みを底上げできる。

- ② 距離は数nm:分子間距離が近いほどエネルギーバトンが渡しやすい。共吸着や高密度被覆でチューニング。

- ③ 界面の“電荷移動”も同時最適化:アンカー基とTiO₂表面を整え、注入→輸送→回収のロスを最小化。

- ④ 電極“道路”の整備:ナノ構造TiO₂や光散乱層で光も電子も渋滞させない。

よくある質問(FAQ)

Q. “エネルギー移動”は“電子移動”とどう違う?

A. エネルギー移動(FRETなど)は光のエネルギーを分子間で渡す現象、電子移動は電子そのものが移る現象。DSSCでは前者で“光の取り込み枠”を広げ、後者で“電気に変える速度”を上げると考えると分かりやすいです。

Q. 屋内照明でも効く?

A. 弱光・狭い波長域の屋内光こそ、**エネルギー移動の恩恵(取りこぼし削減)**が出やすいです。

Q. まず何から試す?

A. (1) 色素のアンカー基を見直す → (2) TiO₂電極の表面処理と散乱層 → (3) ドナー共吸着や量子ドットの補助アンテナ、の順で段階導入が現実的です。

出典(本文は下記3本をベースに一般向けに再構成)

- Sharma, K.; Sharma, V.; Sharma, S. S., “Dye-Sensitized Solar Cells: Fundamentals and Current Status,” Nanoscale Res. Lett. 13 (2018) 381. DOI: 10.1186/s11671-018-2760-6 fileciteturn11file0

- Zhang, L.; Cole, J. M., “Anchoring Groups for DSSCs,” ACS Appl. Mater. Interfaces 7 (2015) 3427–3455. DOI: 10.1021/am507334m fileciteturn11file0

- Ahmad, M. S.; Pandey, A. K.; Abd Rahima, N., “Advancements in TiO₂ Photoanodes…,” Renew. Sust. Energ. Rev. 77 (2017) 89–108. DOI: 10.1016/j.rser.2017.03.129 fileciteturn11file0