やさしく解説:DSSC(色素増感太陽電池)—3本の論文から

作成日:2025-10-15 / 対象:一般向け解説

まずは1分で

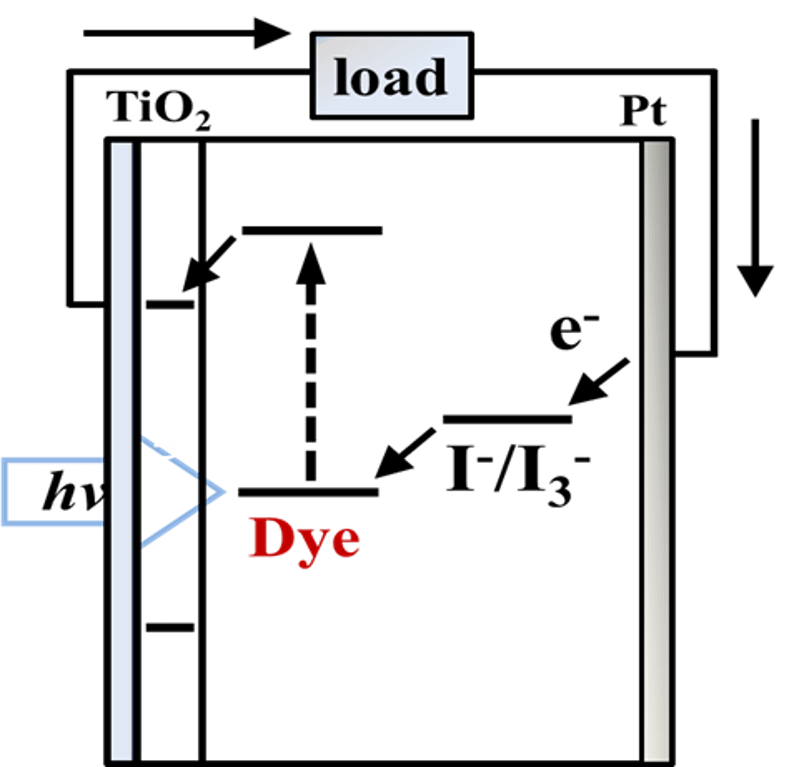

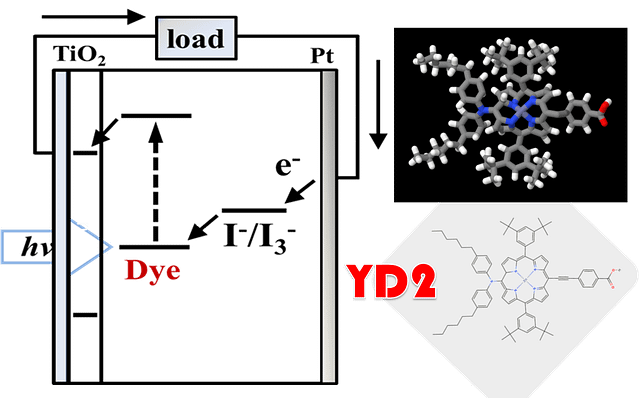

- DSSCは、色素が光を吸って電子をTiO₂へ渡すしくみの太陽電池。低コスト・室内光でも強い・色や透明度のデザイン自由度が特長です。

- 研究最前線は、①色素分子の設計(D-π-A型)、②色素をTiO₂に固定する“アンカー基”、③室内光やタンデムなど用途拡張。

- 実験室レベルでは**~14%(太陽光)・~30%超(室内照明)**の報告も出ており、IoT用の屋内電源として実用が近づいています。

1) 何が良いの?最新レビューで俯瞰

キーポイント

- 材料が安価・環境負荷が小さい(TiO₂など)

- 低照度で効率が落ちにくい=室内光で強い

- ロールtoロール印刷で量産のポテンシャル

やさしい解説

シリコン電池は屋外の強い日差しが得意。DSSCは弱い光でも粘り強いので、センサーや電子タグなどの身近な電源に向いています。

参考の要点

- 改良トピック:光取り込み(散乱・プラズモニクス)、界面制御、タンデムやペロブスカイト連携 など。

2) どうやって“よい色素”を作るの?(D-π-A設計)

キーポイント

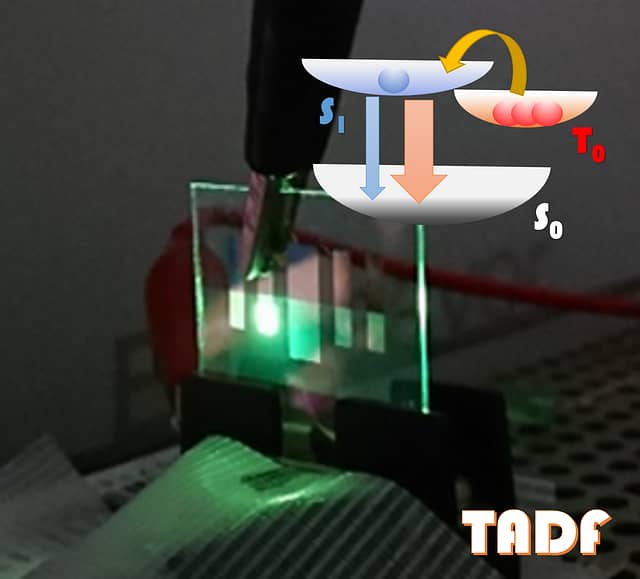

- ドナー(D)–πブリッジ–アクセプター(A) のD-π-A構造で、光吸収と電子注入を最適化。

- ΔEやエネルギー準位を分子設計で合わせ、**電流(Jsc)と電圧(Voc)**の両立を狙う。

- ポルフィリンなどの骨格や補助アクセプター追加(D–A–π–A)で高効率&安定性。

やさしい解説

色素は太陽光を“網で捕る”ルアー。網目(分子のつながり)を変えると、どの色をたくさん捕るかや電子の渡しやすさが変わり、発電の伸びに直結します。

3) 色素をTiO₂に“しっかり固定”するコツ(アンカー基)

キーポイント

- 代表はカルボン酸やシアノアクリル酸。

- 近年はホスホン酸、カテコール、ピリジン-N-オキシド、ホウ酸など新規アンカーが登場。

- 吸着様式が電子注入速度や安定性を左右=効率と寿命の要。

やさしい解説

色素が表面に寝る/立つ、どれだけ詰めて並ぶかで、電子の通り道が変わります。固定のしかたは隠れた最重要ポイントです。

4) どこで使える?(屋内×IoTが本命)

- 室内1000ルクスのLED/蛍光灯下で高効率。ウェアラブルや無線センサーの充電いらず電源に。

- タンデム化で電圧や吸収域を補い合い、用途拡大。

- グリーン材料の導入(天然色素、カーボン電極、ゲル/固体電解質)で持続可能性を強化。

よくある質問(FAQ)

Q. シリコンより効率が低いのでは?

A. 屋外ピークではそうですが、室内や弱光ではDSSCが有利な場面が多いです。

Q. ヨウ素電解質は腐食しない?

A. 代替のコバルト系や固体/ゲル電解質など、腐食・漏液対策が進んでいます。

Q. 色素は高価?ルテニウムは?

A. 有機色素・ポルフィリンなど金属フリー/低貴金属の高性能系が台頭しています。

出典(本文の解説は下記3本をベースに再構成)

- Gong, J. W. et al., “Review on DSSCs: Advanced techniques and research trends,” Renew. Sust. Energ. Rev. 68 (2017) 234–246. DOI: 10.1016/j.rser.2016.09.097

- Ji, J.-M.; Zhou, H.; Kim, H. K., “Rational design criteria for D-π-A sensitizers,” J. Mater. Chem. A 6 (2018) 14518–14545. DOI: 10.1039/c8ta02281j

- Zhang, L.; Cole, J. M., “Anchoring Groups for DSSCs,” ACS Appl. Mater. Interfaces 7 (2015) 3427–3455. DOI: 10.1021/am507334m