やさしく解説:過渡吸収分光 × ジアリールエテン(Diarylethene, DAE)— “分子スイッチ”の速さを見る

作成日:2025-10-25 / 対象:一般向け解説

まずは1分で

- ジアリールエテン(DAE)は、光で開環/閉環の形が行き来するフォトクロミック分子。色や発光が切り替わるので「分子スイッチ」に使われます。

- 過渡吸収分光(Transient Absorption, TA)は、フェムト秒〜ナノ秒で起こる構造変化・エネルギー移動・電荷移動を“連写”で可視化する手法。どの状態がいつ現れて、どれくらい生きるかを時間で読み解けます。

- 本稿では、(A)ネガティブ・フォトクロミズムで“点く”蛍光、(B)TTAアップコンバージョンのON/OFF、(C)2色2光子励起で高次励起状態を狙い撃ち、という3つの代表シーンをやさしく紹介します。

なぜTAが効くの?

- 一瞬で入れ替わる相(励起一重項S*, 高位励起S_n, 三重項T_n, 遷移中間体など)を吸収差スペクトルとして観測。

- “立ち上がり/減衰”の時定数から、内部転換(IC)、構造緩和、円錐交差(CI)、エネルギー/電子移動の順番が分かります。

- 波長依存・強度依存・温度/磁場/酸素依存と組み合わせると、反応経路の重なりを切り分け可能。

ケースA:ネガティブ・フォトクロミズムで“点く”蛍光スイッチ

どんな現象?

- ネガティブ・フォトクロミズムでは、光照射後に吸収が青方偏移して蛍光が増光するタイプのスイッチが作れます。例えばナフタルイミドを連結したイミダゾール系二量体では、初期の有色体で蛍光が強く消光(Φ ≈ 0.01)され、光で生じる一過性異性体ではΦ ≈ 0.75へ大幅増大。TA/時間分解測定は、この消光→増光の中間過程を追うのに有効です。

TAで見るポイント

- 初期有色体の励起吸収が速く減衰し、別帯域(中間体/異性体由来)が立ち上がる。

- **戻り反応(熱的バック反応)**の進行に伴い、増光状態のシグナルが減衰。

- 結論:ネガティブ型は**“点灯スイッチ”として有望で、ナノ〜ミリ秒スケールの緩和マップ**が設計指針。

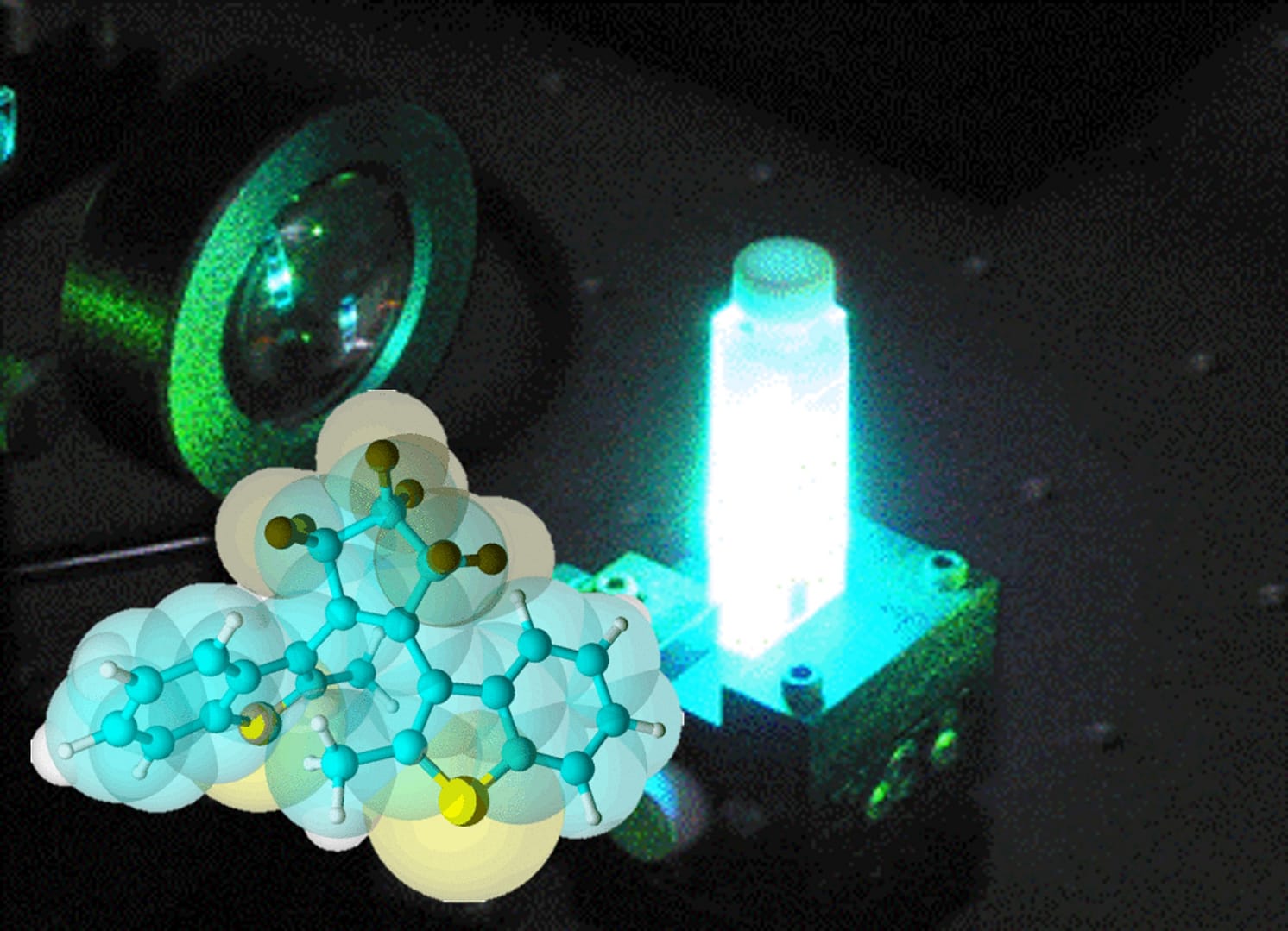

ケースB:TTAアップコンバージョン(TTA-UC)のON/OFFを光で操作

どんな現象?

- DTE(ジチエニルエテン)を受容体として組み込んだトリアドでは、開体DTE(o)のときアップコンバージョン蛍光がON(Φ_UC ≈ 1.2%)、閉体DTE©にするとOFFになる例が報告。

- ON/OFFの仕組みは1つではなく、FRETの発動、分子内電子移動、増感剤↔DTE©の三重項エネルギー移動など複数経路が絡みます。これらはns〜μsのTAやナノ秒レーザー分光で検証されます。

TAで見るポイント

- ドナー/アクセプターそれぞれの三重項・ラジカルに対応する帯域の立ち上がり/消失。

- ON→OFFで受容体側の消光経路(例えば電子移動)が強くなる兆候。

- 結論:**“光で回路を組み替える”**ように、三重項経路の交通整理が可能。フォトンマネジメントやバイオイメージング色素設計に応用余地。

ケースC:2色2光子励起で高次励起状態を狙い撃ち(開環体のサイクルリバース)

どんな現象?

- フェムト秒TAで、可視1光子励起により開環体1B→2Aへの内部転換(約200 fs)、続く幾何緩和/振動冷却(約3 ps)、そして2A→CI経由の**緩和(約12 ps)**が解像。

- ここで第2のポンプ(波長を選んだ2色・2光子)で2A状態をさらに高位S_nに昇らせると、サイクルリバース(開→閉の逆反応)量子収率が50–90%まで劇的に増大。どの状態を狙うと反応性が高いかを、状態対称性と選択励起で明確化しました。

TAで見るポイント

- 200 fs / 3 ps / 12 psといった決定的な時定数の抽出。

- 二段励起の有無で生成物シグナル(閉環体側)の収率差が出る。

- 結論:“いつ・どこを叩くか”が反応制御の鍵。超高速分光が分子スイッチの駆動設計に直結。

実装のヒント(一般向けまとめ)

- 設計視点:

- スペクトル重なり(FRET/エネルギー移動)とエネルギー準位(電子移動)を狙って重ねる。

- 開閉体の吸収差を活かし、**“光で経路を切り替える”**発想でアップコンバージョンや蛍光ON/OFFを設計。

- 計測視点:

- fs〜psは励起直後の分岐、ns〜μsは反応の勝敗を決める領域。時間窓を広く取ると因果関係が見やすい。

- 酸素/温度/強度依存で三重項寄与や**多体過程(TTA)**を切り分け。

よくある質問(FAQ)

Q. DAEはどこが“スイッチ”なの?

A. 光で形(開/閉)が変わる→吸収や発光、エネルギー移動の道筋が変わる→出力(色・明るさ・反応)がON/OFF。TAはその切り替えの瞬間を撮ります。

Q. 研究じゃなく製品にも関係ある?

A. 高コントラストの蛍光スイッチ、光記録/描画、高解像イメージング、光触媒のON/OFFなど、**“光で回路を組み替える”**用途に直結します。

Q. 難しそう…最低限どこを見れば?

A. (i)初期立ち上がりの時定数(どの経路が速いか)、(ii)長寿命成分(どれが結果を支配するか)、(iii)ON/OFF時の帯域の有無(回路が切り替わった証拠)。

参考文献(読み口)

- Mutoh, K.; et al. “Turn-On Mode Fluorescence Switch by Using Negative Photochromic Imidazole Dimer,” J. Am. Chem. Soc. 141 (2019) 5650–5654. DOI: 10.1021/jacs.9b01870(ネガティブ・フォトクロミズムで蛍光ON、Φの劇的向上).

- Xu, K. J.; et al. “Switching of the Triplet Triplet-Annihilation Upconversion with Photoresponsive Triplet Energy Acceptor…,” J. Phys. Chem. A 119 (2015) 468–481. DOI: 10.1021/jp5111828(DTEでTTA-UCを光スイッチ、複数機構の寄与をTA等で解析). :

- Sotome, H.; et al. “Cycloreversion Reaction of a Diarylethene Derivative at Higher Excited States Attained by Two-Color, Two-Photon Femtosecond Pulsed Excitation,” J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 17159–17167. DOI: 10.1021/jacs.7b09763(2色2光子で高次励起選択→量子収率50–90%に).